Nenhum livro mexeu tanto conosco, na Amazônia, como “A Expressão Amazonense do Colonialismo ao Neocolonialismo”, escrito por Márcio Souza. O livro publicado em 1977, quando a ditadura militar ainda mantinha seus dentes bem arreganhados, abriu clarões, iluminou as salas de aula da Universidade Federal do Amazonas e nos indicou caminhos a percorrer. Foi uma lufada de inteligência e de liberdade no meio das trevas. Durante sucessivos semestres, discutíamos cotidianamente o texto com nossos alunos, usando-o como um pastor usa a Bíblia. No bom sentido. Com o senso crítico aguçado. Nada do que debatíamos dispensava consulta aos seus capítulos e versículos. Funcionava como um espelho, onde podíamos ver a nossa própria imagem. Agora, destinado a um público mais extenso, Márcio nos brinda a “Amazônia Indígena”, uma coletânea de textos que, em certa medida, é a reatualização do anterior, uma espécie de “A Expressão Amazonense II”. Suspeito que terá destino similar.

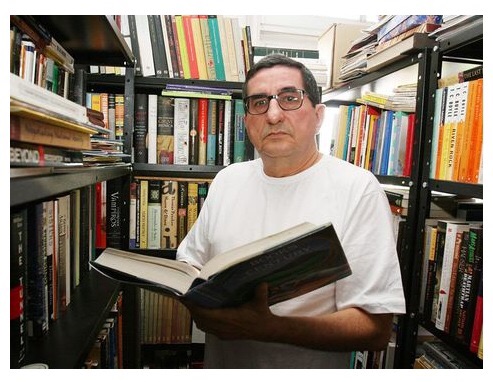

Com uma erudição de “rato de biblioteca” que ele é, Márcio Souza continua aqui o diálogo iniciado há quarenta anos com a produção científica sobre a Amazônia, reivindicando a centralidade da região, debatendo, polemizando e defendendo o lugar por ela ocupado na história. Transita com desenvoltura por diferentes campos do saber – história, antropologia, filosofia, arqueologia, demografia, economia política – com um enfoque interdisciplinar, que mergulha na filosofia grega e alemã, emerge entre os enciclopedistas, fica de bubuia e deságua na produção da literatura local.

Sua leitura dos grandes pensadores para com eles olhar a Amazônia já seria, por si só, uma contribuição inestimável. Mas o autor vai além. Com os olhos bem abertos para dentro e para fora da região, constrói a sua legitimidade para o debate, à maneira dos cronistas americanos, não apenas a partir da leitura de livros, mas incorporando sua experiência pessoal na leitura da floresta, dos povos da floresta e das cidades erguidas dentro dela nos últimos quatrocentos anos. Seu lugar de enunciação é de um amazonense – muito mais que quatrocentão, um amazonense milenar – que visita as narrativas míticas, os sopros da criação e as histórias do vento que vêm da floresta, do rio e dos povos que aí vivem e navegam.

Árvore derrubada

Na primeira parte, o autor organizou vários textos trazendo para a ribalta, como protagonistas, os povos que viviam na Amazônia antes dos europeus, “os únicos que haviam conquistado o status de uma cultura que falava em todos os níveis a linguagem da Amazônia” e que foram capazes de criar um padrão cultural que deu origem à Cultura da Selva Tropical. Incorporou aqui as principais conclusões da arqueologia e da etnolinguística para dar conta das sociedades de caçadores e de coletores, até a formação dos primeiros agricultores que domesticam plantas e fazem experimentos em sintonia com os ecossistemas. Registrou também as narrativas míticas que se mantém vivas e que tratam da origem do mundo, do nascimento dos homens, das aventuras de Jurupari e outros heróis civilizadores, assim como as histórias de conteúdo profano, erótico ou cômico, com suas articulações dramáticas e seu encanto sensorial, recolhidas por “tupinólogos” como Stradelli, Barbosa Rodrigues, Couto de Magalhães, Brandão Amorim, Nunes Pereira, Theodor Koch-Grunberg entre outros.

A espada e a cruz surgem na Parte 2 destinada a fazer um balanço do processo colonial: violência, escravidão, catequese, guerras “justas”, mas também a resistência dos Tupinambá em Belém, dos Manau, Baniwa, Mura e Baré e outros povos na área do Forte de São José da Barra, além de centenas de rebeliões, muitas delas listadas pelo pesquisador americano David Sweet. Algumas dessas lutas de um passado recente o autor ouviu pela primeira vez da boca de seu pai Jamacy, um sindicalista combativo que em 1964, punido pela ditadura, foi trabalhar como coletor de rendas em Santo Elias do Airão, onde circulavam histórias de caçadores de índios e de massacres dos Baré e dos Waimiri-Atroari. Chocado com a brutalidade dos embates, Jamacy as recontou em sua casa para os filhos da América e para ela própria, dona América, que sabe escutar. Fez isso em memórias dos índios perseguidos e massacrados.

Um tópico ainda insuficientemente estudado pelos pesquisadores é aqui abordado: a caça às bruxas, que Walter Benjamin, em uma de suas crônicas radiofônicas, denominou de “a mais terrível praga desta época, junto com a peste”. O pensador alemão reconhece que na Idade Média, na Europa, “da mesma forma como as crianças acreditam em contos de fadas, assim também as pessoas geralmente acreditavam nas bruxas”. Ele diz que os filósofos e os teólogos “eram capazes de apresentar provas acerca da existência das bruxas tão sem pé nem cabeça, que hoje não caberiam nem numa redação de aluno de ginásio”.

Na Amazônia, os feiticeiros eram índias e índios e a repressão que sofreram nos ajuda a entender o papel das ordens religiosas e sua relação com os saberes produzidos pelas sociedades indígenas, que deviam ser apagados e banidos da região. Márcio Souza trata da Visitação do Santo Ofício no Pará e do terrorismo cultural contra as práticas medicinais locais. Foram quase 500 pessoas direta ou indiretamente punidas pela Inquisição, entre eles índios e negros acusados de curandeirismo, vítimas da intriga, da delação e da intolerância, acusados de heresia e de idolatria. O autor, que nos apresenta alguns casos como o da índia Sabina e do índio Antônio, acusados de feiticeiros, indaga como foi possível classificar de bárbaras culturas que produziram saberes e páginas literárias tão expressivas para a humanidade?

Para discutir a questão, ele retoma o que já havia dito na Expressão Amazonense. “A Amazônia índia é um anátema: um purgatório onde culturas inteiras se esfacelam no silêncio e no esquecimento. E quando esta entidade heroica e sofredora deixar de existir, será necessário encontrar outro nome para o vale: já não teremos mais Amazônia”.

As narrativas indígenas bem como a resistência contra o poder colonial continuam presentes na terceira parte do livro, que não poderia ter sido escrita sem o trabalho realizado pelo grupo de Teatro Experimental do SESC do Amazonas que encenou entre outras peças A Maravilhosa História do Sapo Tarô-bequê, A Paixão de Ajuricaba, Dessana Dessana, Tem Piranha no Pirarucu, As Folias do Látex e tantas outras encenações.

Palavra suprimida

“Se este mundo nosso acabar, certamente vai aparecer um novo para os deuses se divertirem e o bicho homem fazer besteira” – sinaliza o personagem do pajé tukano, Raimundo Pimentel, em resposta a pergunta de seus netos sobre o fim do mundo. A narrativa do kümu tukano está na quarta e última parte – A Modernização Autoritária – que traz reflexões sobre a história mais recente, em plena república, com a política de assimilação e de aniquilamento das culturas indígenas, a institucionalização do genocídio e a destruição da floresta. As dificuldades de entendimento intercultural com o estabelecimento de princípios universais de moral, que foram abordadas inicialmente, quando o autor discutiu a relação com o europeu em pleno Renascimento, é recuperada no final.

Amazônia Indígena explicita o desafio da inserção dos índios numa cultura que se globaliza a partir das matrizes dominantes, aborda criticamente o processo histórico e as relações com os estados que venceram através das armas, assim como o impacto e as reflexões dos setores intelectualizados sobre a questão. O gigantismo da natureza do tema, caudaloso como o rio Amazonas, confere ao livro uma organização de hipertexto, isto é, a sua leitura não é simplesmente linear, tem a complexidade de uma rede, na medida em que são estabelecidas relações entre informações remotas, estabelecendo ligações com momentos históricos diferentes e com campos de conhecimento diversos.

Embora não seja um texto poético, stricto sensu, o texto tem um certo tom épico. Sua principal contribuição talvez resida no desafio que faz para o leitor ao formular questionamentos e perguntas, incitando-o a fazer suas escolhas, escolhas estas que comprometem o nosso futuro como espécie. Márcio Souza nos adverte aqui que “A Amazônia só estará livre quando reconhecermos definitivamente que essa natureza é a nossa cultura, onde uma árvore derrubada é como uma palavra suprimida e um rio poluído é como uma página censurada”.

P.S. – Dona América nos deixou, aos 92 anos, na semana passada, mas antes de se despedir ainda teve tempo de ler esse texto que faz parte do prefácio do “Amazônia Indígena” e que a menciona. Era uma homenagem a uma amiga querida e ficou como uma despedida. Ao Márcio, Amecy e Deoclécio, seus filhos, a nossa solidariedade nesse momento de perda.