Numa cena patética do filme canadense “As Invasões Bárbaras”, o velho professor Rémy, paciente terminal de câncer, recebe no hospital a visita de ex-alunos que lhe fazem afagos e dizem o quão importante foi na vida deles. O doente se comove até as lágrimas. O que ele não sabe é que aquele é um carinho caro, pois seu filho Sebastien, que enriqueceu no mercado financeiro de Londres, pagou a cada um dos ex-alunos para representarem aquela farsa.

Este locutor que vos fala não está doente, mas suspeita que seu dileto sobrinho conhecido como Pão Molhado, hoje nadando em dinheiro, agiu como Sebastien, remunerando ex-alunos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) – alguns dos quais já de cabelos brancos – para que eles lotassem os auditórios em dois eventos na quinta (28) em Manaus, no campus universitário: 1) a aula magna no recém criado curso de doutorado em história e 2) o seminário sobre o papel da universidade na região.

O queijo e os vermes

Foi um prazer quase sexual reencontrar no Auditório Solimões no ICHL ex-alunos, alguns dos quais não via há mais de 40 anos. Eles vieram assistir a aula ministrada sobre a “História Indígena da Amazônia: Fontes, Problemas, Perspectivas”, ao lado dos primeiros doutorandos jovens e entusiasmados que eu acabara de conhecer.

Foi um prazer quase sexual reencontrar no Auditório Solimões no ICHL ex-alunos, alguns dos quais não via há mais de 40 anos. Eles vieram assistir a aula ministrada sobre a “História Indígena da Amazônia: Fontes, Problemas, Perspectivas”, ao lado dos primeiros doutorandos jovens e entusiasmados que eu acabara de conhecer.

Iniciei com uma breve referência à micro História, que não é uma história das pequenas coisas, menores, insignificantes, mas uma história a partir delas. Foi assim que discorri sobre a minha própria trajetória em direção à História indígena. Pensei que ao reduzir a escala de observação a esse nível desimportante, seria possível – quem sabe? – abordar o tema com questões pertinentes.

Para isso, três tópicos foram destacados: 1) A história indígena na minha formação de estudante desde o curso secundário; 2) A experiência de pesquisador nos arquivos em busca de documentos sobre os índios e 3) a vivência em sala de aula já como professor de história.

Depois do ginásio, segui de 1963 a 1965 o antigo Curso Clássico do Colégio Estadual do Amazonas, turno da manhã, e o Curso Normal (Magistério) no Instituto de Educação do Amazonas, à noite.

No primeiro, o professor de História era Manoel Octávio Rodrigues de Souza que traçava tudo: História Antiga, Medieval, Moderna, Pós-moderna, Contemporânea, o que pintasse. Discorria sobre Egito, Roma e Grécia como se tivesse sido testemunha presencial dos fatos. Foi com ele que conhecemos o Império Gupta, a maior potência política e militar que floresceu no vale do rio Ganges. Foi um bom professor, mas seguindo à risca o currículo, nunca mencionou uma vírgula sobre a história da Amazônia e sobre os índios.

No curso normal, nas aulas da professora Rosa do Espírito Santo, os índios apareciam rapidamente como “selvagens, bandidos, facínoras e preguiçosos”, seguindo o roteiro dos filmes americanos de faroeste. “Escola sem partido”, escola sem índios.

Sabor dos arquivos

Já no Curso de Jornalismo da UFRJ, de 1966 a 1969, tivemos expressiva carga horária em História, com professoras excelentes como Maria Yedda Linhares, Valentina Rocha de Lima, Berenice Cavalcante, Werneck da Silva, e outros não tão bons como Pedro Freire Ribeiro, apelidado de Pedro Morfina, porque suas aulas nos adormeciam. De qualquer forma, não fazia parte das ementas e do horizonte de nenhum deles a História Indígena, com quem só tive contato no doutorado – quem diria! – na França, sob a orientação de Ruggiero Romano, que em seus seminários nos apresentou a história dos índios andinos e mexicanos, mas deixou de fora o Brasil.

Já no Curso de Jornalismo da UFRJ, de 1966 a 1969, tivemos expressiva carga horária em História, com professoras excelentes como Maria Yedda Linhares, Valentina Rocha de Lima, Berenice Cavalcante, Werneck da Silva, e outros não tão bons como Pedro Freire Ribeiro, apelidado de Pedro Morfina, porque suas aulas nos adormeciam. De qualquer forma, não fazia parte das ementas e do horizonte de nenhum deles a História Indígena, com quem só tive contato no doutorado – quem diria! – na França, sob a orientação de Ruggiero Romano, que em seus seminários nos apresentou a história dos índios andinos e mexicanos, mas deixou de fora o Brasil.

Os índios da Amazônia só entraram no meu campo de visão, quando já professor da Universidade do Amazonas, em 1977, fui convocado por Yedda Linhares, então na Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas, para coordenar localmente o Projeto de Levantamento de Fontes para a História da Agricultura do Norte-Nordeste. Nos arquivos, quase fomos flechados pelos índios que emergiam da documentação, o que funcionou como um convite para mudar o tema da tese de “Origem e Formação do Proletariado Agrícola no Amazonas” para “A Organização da força de trabalho indígena na Amazônia”. Proletariado agrícola não existia naquele período, mas os índios resistiam.

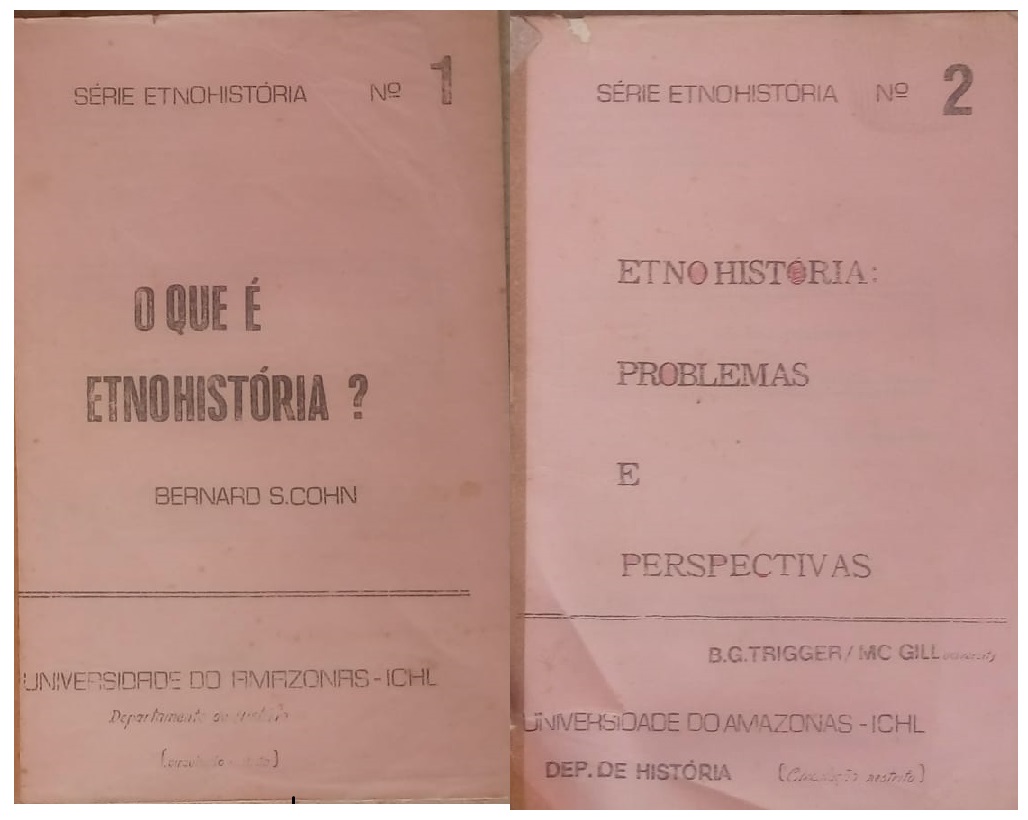

O novo direcionamento me levou entre 1980-1983 aos arquivos de Évora e ao Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal e a uma passagem pelo Archivo General de Índias em Sevilla. Foi nesses arquivos que encontrei documentos, alguns dos quais transcritos no livro “A Amazônia colonial” feito com os então alunos do recém criado curso de graduação em História, onde dei aulas a partir de 1983. Foi quando traduzimos artigos da revista americana Etnohistory publicados em edição mimeografada de três números dos Cadernos de Etnohistoria.

Foi a documentação com informações dispersas, mas abundantes, que conduziram meu interesse para a história das línguas indígenas na Amazônia que finalmente originou a tese de doutorado e o livro Rio Babel, já em sua segunda edição. O encontro com os arquivos teve momento decisivo no Projeto Guia de Fontes para a História Indígena e do Indigenismo idealizado por Manuela Carneiro da Cunha e coordenado nacionalmente pelo historiador John Monteiro. Durante mais de dois anos, 120 pesquisadores espalhados nas capitais brasileiras vasculharam 700 conjuntos documentais de 140 arquivos para identificar e mapear a documentação sobre índios. Coordenei os trabalhos de 12 pesquisadores em 25 grandes arquivos do Rio de Janeiro.

A alegria de se deixar encontrar por documentos de cuja existência sequer suspeitávamos nos permitiu degustar o sabor dos arquivos, que requer, além de muita sorte, paciência, teimosia, entusiasmo pelo trabalho realizado e consciência de sua importância. Tudo isso foi discutido na aula magna, assim como as armadilhas criadas com a naturalização das fontes arquivísticas e as tentações que derivam de estar absorvido por elas a ponto de não saber mais interrogá-las. Doutorados como esse recém-criado são responsáveis pelos conhecimentos sobre os índios que nossos filhos e netos herdarão.

Pássaro do saber

O outro evento, um seminário organizado pela Pro-Reitoria de Extensão aberto em solenidade presidida pelo reitor Sylvio Puga. merece uma abordagem à parte. Com os debatedores Antônio de Pádua, Almir Menezes e Maurício Brilhante discutimos no Auditório Rio Amazonas, na Faculdade de Estudos Sociais, a universidade que temos, a que queremos e a universidade possível, numa perspectiva histórica, desde a criação em 1909 da Universidade Livre de Manáos, que vivia com recursos da exportação da borracha, mas nunca soube plantar uma seringueira.

O outro evento, um seminário organizado pela Pro-Reitoria de Extensão aberto em solenidade presidida pelo reitor Sylvio Puga. merece uma abordagem à parte. Com os debatedores Antônio de Pádua, Almir Menezes e Maurício Brilhante discutimos no Auditório Rio Amazonas, na Faculdade de Estudos Sociais, a universidade que temos, a que queremos e a universidade possível, numa perspectiva histórica, desde a criação em 1909 da Universidade Livre de Manáos, que vivia com recursos da exportação da borracha, mas nunca soube plantar uma seringueira.

Essa foi justamente a crítica feita por Theodor Berchen, ex-reitor da Universidade de Wurzbug na Alemanha para quem qualquer universidade deve ter compromisso com a ciência que aspira o universal, mas também com a cultura na qual está localizada, que é particular. Darcy Ribeiro, criador das universidades e do sambódromo, dizia que o pássaro do conhecimento tem duas asas e só levanta voo se consegue movimentar ambas: a do conhecimento científico e a do conhecimento popular.

O público ficou até o final, demonstrando interesse e formulando questões. Pensando bem, estou convencido de que o Pão Molhado, embora podre de rico, não deu sequer um real para qualquer pessoa ali presente. A participação parecia franca e insuspeita. Além disso, Pão Molhado é um tremendo mão-de-vaca.

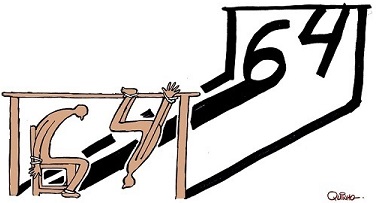

P.S. – No momento em que aquele cujo nome me recuso a pronunciar pretende que o Brasil comemore o golpe militar de 1964 que derrubou um presidente constitucionalmente eleito, manifesto integral solidariedade à mestranda de Letras da UFAM, Cris Guimarães Cirino da Silva e ao seu orientador professor Leonard Costa, vítimas de ataques, xingamento, calúnia e difamações. Ela pesquisa “A Bolsonarização da esfera pública: uma análise Foucaultiana sobre (re) produção de memes a partir dos discursos de ódio nas falas de Bolsonaro”. Ambos receberam ameaças de quem usa balas em vez de argumentos. Isso sim é que é uma invasão bárbara. Tudo começou com uma postagem de Eduardo Bolsonaro no twitter. “Acabei me tornando objeto de minha própria pesquisa” diz a mestranda atacada pelo Zero Três: três zeros à esquerda.

P.S. – No momento em que aquele cujo nome me recuso a pronunciar pretende que o Brasil comemore o golpe militar de 1964 que derrubou um presidente constitucionalmente eleito, manifesto integral solidariedade à mestranda de Letras da UFAM, Cris Guimarães Cirino da Silva e ao seu orientador professor Leonard Costa, vítimas de ataques, xingamento, calúnia e difamações. Ela pesquisa “A Bolsonarização da esfera pública: uma análise Foucaultiana sobre (re) produção de memes a partir dos discursos de ódio nas falas de Bolsonaro”. Ambos receberam ameaças de quem usa balas em vez de argumentos. Isso sim é que é uma invasão bárbara. Tudo começou com uma postagem de Eduardo Bolsonaro no twitter. “Acabei me tornando objeto de minha própria pesquisa” diz a mestranda atacada pelo Zero Três: três zeros à esquerda.